Note de lecture

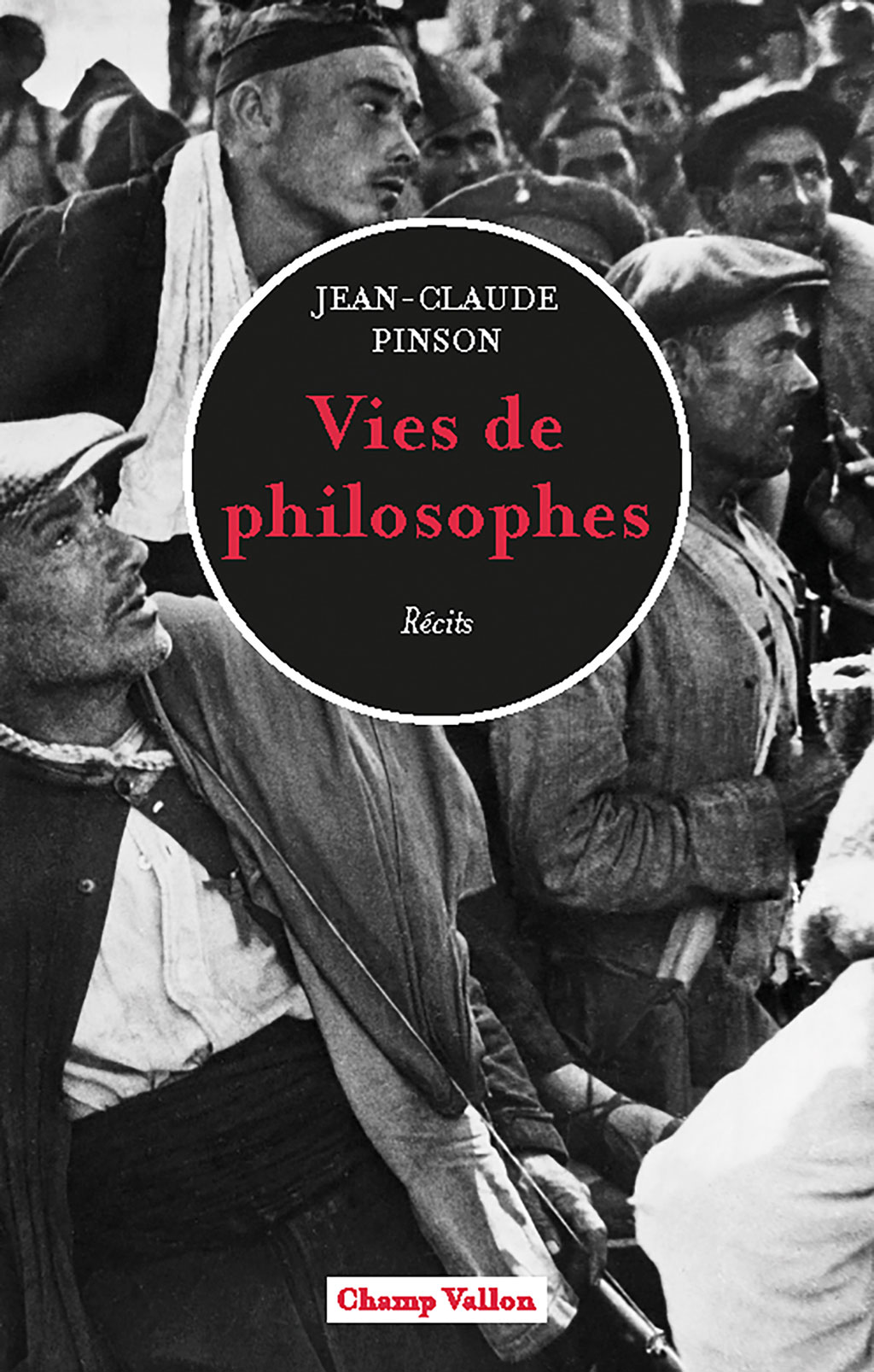

Jean-Claude Pinson, Vies de philosophes, éditions Champ Vallon, par Etienne Faure

Notes de lectures Phoenix/Etienne Faure

Jean-Claude Pinson, Vies de philosophes, éditions Champ Vallon

Beaucoup de philosophes naguère étaient poètes. L’étroite imbrication de la poésie et de la philosophie est certes ancienne mais varie selon les époques dans un échange où la philosophie pense la poésie et où le poème pressent la philosophie et la révèle. Ici, l’entreprise de Jean-Claude Pinson dans cette alliance est encore bien différente. Poète, essayiste, philosophe, traducteur : les principales facettes du parcours de J.-Cl. Pinson semblent ainsi s’énoncer, auxquelles il faudrait ajouter sans nul doute un engagement militant, celui des années de remise en question radicale d’une société et de ses règles, une certaine croyance au progrès et au sens de l’histoire, y compris des interrogations sur la langue, le vers – libre ou non –, la prose et la poésie. Et puis sa dimension éthique au sens de la « po-éthique » telle qu’il l’a développée au fil de son œuvre.

Vies de philosophes, le plus récent ouvrage de Jean-Claude Pinson, est une démarche singulière et de longue haleine qui entend évoquer les vies de douze penseurs connus ou moins connus. Les philosophes pensent, écrivent, enseignent, mais « il leur faut aussi vivre ». C’est ce que propose J.-Cl. Pinson ici : non pas exposer longuement leurs pensées ou leurs doctrines, mais raconter comment ils ont vécu, en chair et en os, « agi et subi les tourments de l’existence autant que ceux de l’Histoire ». Et ainsi mettre en lumière un ethos, des habitudes, une forme de vie – un corps –, une manière et un mode de vie. Une saisie de portraits qui renoue explicitement avec l’éthopée, comme il s’en fabriqua chez les moralistes, entre autres, montrant les Caractères, et développant une approche humaine, concrète, anecdotique, contingente, souvent affectueuse, humoristique ou satirique. Une éthopée, c’est-à-dire une « peinture des mœurs et des passions humaines » et une « figure de pensée qui a pour objet la peinture du caractère d’un personnage », comme le rappelle l’auteur citant le Littré (www.revuecatastrophes)

En ouverture, c’est la vie de Salomon Maïmon (1752-1800) qui est relatée ; en clôture, celle de Tran Durc Thao (1817-1993). Entre les deux, il y a; G.W.F. Hegel (1770-1831) ; Giacomo Leopardi (1798-1837) ; Karl Marx (1818-1883) ; Gustave Chpet (1879-1937) ; Georg Lukács (1885-1971) ; Bernardo Soares (1888 ?-1934 ?) ; Martin Heidegger (1889-1976) ; Walter Benjamin (1892-1940) ; Alexandre Kojève (1902-1968) ; Hannah Arendt (1906-1975).

Un choix éminemment personnel où prévalent, selon J.-Cl. Pinson, la défaite et l’échec que beaucoup de ces vies racontées ont incarné, confrontées de façon variable à l’échec « historique » et ce également en résonance avec son propre « échec militant » qu’il eut à connaître.

Pour autant il ne s’agit pas de douze biographies qui relateraient dans une prose linéaire, exhaustive et convenue, chaque trajectoire, mais d’un ouvrage qui déroge à l’exercice attendu, principalement par son parti pris formel – en vers – où se mêlent avec fluidité récit, poésie et philosophie. Il sera donc question de vies et de mille petits détails, une sorte de baromètre des états d’âme domestiques, politiques, ordinaires, amoureux… en prise avec l’existence, l’histoire et ses bifurcations. Parmi les nombreuses évocations dont ces vers sont parsemés, il y a, côté anecdotes, le gout pour un certain vin (Hegel), la couleur des yeux (de Leopardi), une fleur préférée – le coquelicot – et un air de famille avec Pessoa sur une photo (Benjamin), etc. Et puis certaines questions récurrentes : celle, par exemple, de la relation filiale (comme fils, fille, père ou grand-père). Ainsi pour Hegel, c’est la question du fils : « avec sa logeuse à Iéna il eut/donc ce pauvre Louis, fils/à la bâtardise à vie condamné ». Quand tout déraille à l’adolescence « son géniteur le met à la porte et lui interdit/jusqu’au nom de Hegel. Désormais/en guise de patronyme ce sera/pour le jeune Louis le nom du péché ». Pour Marx, c’est l’enfant adultérin qu’il a avec la gouvernante Lenchen, « un garçon Frederick, né en mille/huit cent cinquante et un exactement/conçu on ne sait trop comment/en un temps où la famille s’entassait ». Un enfant dont la paternité est endossée par l’ami Fred « bon prince ». Et puis également la relation de Marx avec ses filles et son rôle de grand-père. Pour Maïmon ou Leopardi, c’est le père qui pèse sur l’apprentissage de leurs études et leur devenir ; ou bien c’est son absence, pour Hannah Arendt qui devient orpheline de père à sept ans, et plus tard sans descendance : « H. A. n’eut pas d’enfant, mais garda/vive en elle une enclave enfantine ».

D’autres questions récurrentes apparaissent, comme les noms, les patronymes, les pseudonymes, les hétéronymes (Lukacs et toutes les variantes entre le patronyme anobli en « von Lukacs » puis Lukacs tout court, Blum pendant la clandestinité ; Bernardo Soares, entre autres).

Ce qui frappe dans cette déambulation, sous-titrée récit, c’est l’absence de moule identique usiné pour chaque vie : chaque texte en vers est doté d’un gabarit et d’un angle d’attaque différents pour relater ces existences. Une liberté de ton et d’espace en lien inévitablement avec la subjectivité du regard posé. Par exemple, on remarquera que la « vie » de Hannah Arendt, seule femme parmi les douze, est la seule à commencer par une description physique : « minceur et silhouette élancée/gratitude aux jambes de ballerine qu’elle a/dixit une amie, absolument magnifiques ». Peut-être est-ce également le reflet d’un matériau de recherche variable selon les vies : œuvres biographiques, autobiographiques, revues, photos, extraits de correspondances, témoignages, dans un collage assumé qui néanmoins conserve un fil narratif : une déambulation sans « souci vériste», éclairée d’une légère fantaisie avec la figure de Bernardo Soares, un des hétéronymes de Pessoa, placé ici de plain-pied avec des philosophes ayant assurément, eux, existé en chair et en esprit. Une liberté à visée cathartique aussi lorsqu’il s’agit de dresser la biographie de Heidegger livrée en une demi page succincte : « il naquit/vécut/ (professa/écrivit/aima/adhéra/au parti/nazi)/mourut.»

On peut y entendre la « biographie d’une époque » selon l’auteur, qui irait de l’espoir au désastre, jusqu’à son crépuscule et une certaine mélancolie peut-être à l’évocation des grands combats, des pensées et des luttes dont furent génératrices et accompagnatrices ces voix, une façon pour l’auteur, en refaisant le parcours de ces penseurs, de continuer l’épigenèse, d’être encore leur disciple et « d’y voir plus clair (ou plus loin) ».

Des vers composés à la fois de vers libres, autonomes, ou bien en prose coupée, ou de facture classique à forme fixe, avec enjambement, alternent dans le même texte, comme une combinaison de tous les procédés et partis pris de l’écriture versifiée.

Le vers comme moyen de mieux dire ce qu’une prose méthodique aurait aplati ? Il est possible que le choix d’une telle forme réponde plus essentiellement à cette démarche mémorielle : l’usage du vers comme jadis le vers connu de tous dans les récitations, et qui servait à la fois de récit (de mise en ordre d’une pensée portée et sous-jacente) et de matière plus aisée à fixer en mémoire, en sa chorégraphie répétée. Ce que Claude Roy à propos de la poésie, d’abord « mémorisable », appelait en un léger glissement, la poésie « mémorable ».

Un ouvrage audacieux par son choix formel qui le place résolument à la lisière des genres et conçu, par bonheur, par un poète philosophe autant qu’un philosophe poète.

Etienne Faure

Jacques Vincent, Mémographies, éditions Henry, par Etienne Faure

En saisissant le petit volume de Jacques Vincent « Mémographies (Roman) » on trouve un recueil à sa main, en effet, comme un bel outil compact et adapté pour dire beaucoup en peu d’espace. Et voilà qu’on découvre un livre dense et concis annoncé également comme « roman »…

Gérard Macé, Silhouette parlante, éditions Gallimard, par Etienne Faure

Pour celles et ceux qui ont la chance de lire régulièrement Gérard Macé, c’est toujours le sourire aux lèvres qu’ils abordent un de ses nouveaux ouvrages. Car cette voix très distincte, distinguée, feutrée – et même féroce– nous a habitué à lire avec cette légère distance focale entre les lignes de la vie qu’il donne à voir sous forme d’essais, de notes, de déambulations, de colportages…

Guillaume Métayer, Mains positives, éditions la rumeur libre, par Etienne Faure

On connaît Guillaume Métayer pour son activité de traducteur qu’il mène de longue date avec passion et persévérance, en de nombreuses langues, de nombreuse voix centre-européennes, certes différentes et cependant étroitement voisines, géographiquement s’entend…

Christophe Mahy, Au bout du compte, suivi de L’âme au large, Gallimard, par Étienne Faure

C’est en deux titres que le nouveau recueil de Christophe Mahy se présente : Au bout du compte, suivi de L’âme au large. Des titres qui s’apparenteraient de prime abord à un bilan et à un éloignement en périphérie de la vie, vers ses embouts : l’enfance et la mort…

Filippo De Pisis, Mais un peu de ta grâce, traduction Franck Merger, Alidades Bilingues, par Karim De Broucker

Depuis les rives du lac d’Annecy, où est sise la maison d’édition Alidades, un bien joli papillon s’est venu poser sur le bord de nos mains : un choix de poèmes de Filippo de Pisis (1896-1956), d’ordinaire mieux connu comme peintre.

Pierrick de Chermont, M. Quelle, Poèmes en prose avec cinq aquarelles de Marianne K. Leroux, L’atelier du grand Tétras, par Karim De Broucker

Dans ce nouveau livre de poésie, Pierrick de Chermont a le toupet malicieux d’user du terme définir pour présenter son personnage éponyme comme étant « le portrait de celui ou celle qui n’en ont pas », ou bien comme « jardinier, électricien ou homme d’affaires »…

Patrick Chastenet, Introduction à Bernard Charbonneau, La Découverte, par Charles Jacquier

Déjà auteur en 2019 d’une Introduction à Jacques Ellul dans la même collection, Patrick Chastenet livre ici un utile et roboratif petit livre d’initiation aux idées de son compère personnaliste et écologiste gascon, longtemps oublié et méconnu…

Joë Bousquet, Au seuil de l’indicible, éditions Arfuyen, textes rassemblés et présentés par Claude Le Manchec

Il y a tout juste un an paraissait dans le numéro de Novembre-Décembre de la revue Europe un « dossier Joë Bousquet » (1987-1950), présenté par Jean-Gabriel Cosculluela…

Christine Guinard, Ils passent et nous pensent, éditions unicité, par Nicolas Rouzet

Ceux qui passent et nous pensent ce sont ces 450 000 républicains, réfugiés de la guerre civile espagnole, qui traversent à pied les Pyrénées à partir de février 1939, pour arriver en France où ils sont ( mal ) accueillis…

Marilyne BERTONCINI et Wanda MIHULEAC, Sable (Sand), Ed Transignum, par Murielle COMPÈRE-DEMARCY

Ici, le livre de Sable s’écoule comme le temps file entre nos doigts au rythme de la figure maternelle dont la perte ouvre une brèche, franchissable, mais inguérissable, et dont le souvenir avant l’irruption de sa survenue demeure infrangible…

Gaëlle Fonlupt, A la chaux de nos silences, ed. Corlevour, par Anne Mulpas

D’un titre – à l’oeil, ce qu’il cherche à entendre de lui-même et du monde. D’un titre, son pouvoir d’accroche, d’évocation. Ciel-qui-lit, ESPRIT ET CIE flashent quelques images en excès de vitesse…

Panaït Istrati, Présentation des Haïdoucs, L’échappée, par Charles Jacquier

Présentation des Haïdoucs est le troisième volume de la tétralogie de l’écrivain roumain d’expression française Panaït Istrati (1884-1935) Les Récits d’Adrien Zograffi, mais chacun d’entre eux peut être lu séparément et celui-ci ne fait pas exception à la règle…

Justin Delareux, Écrase-mémoire, Pariah, par François Bordes

« Poète n’est pas doué pour habiter le monde, c’est le monde qui l’habite, et fait de lui un éternel passeur d’errances. » Justin Delareux est de ceux-là…

Serge Airoldi, Micmac Mécanic, ed. de l’Attente, par Anne Mulpas

Avant, juste au seuil du Tout premier jour — Jarry & Pasolini. Carpe, écrevisse, tanche… ciel-qui-lit se fait serrer direct par un « lacet magique ». Micmac Mécanic. Quezako ?…

L’Atelier Contemporain, 10 ans, 200 livres, une Maison, par Bernadette Engel-Roux

Aujourd’hui que nous ne recevons (presque) plus de catalogues d’éditeurs (certains se rappellent peut-être ces petits cartons insérés dans chaque ouvrage et qu’il suffisait de remplir et renvoyer pour « être tenu informé de nos publications »…

François Bordes, Zone perdue, par Anne Mulpas

Zone perdue – fragments d’itinérance. Je reprends ma chronique. Sa première version date déjà d’il y a trois semaines. A L’ours & la vieille grille. Sa deuxième version s’impose après mon cheminement dans l’exposition Rothko. Me voici au troisième temps du texte, à moins que ce ne soit le quatrième, le centième…

Alicia Dujovne Ortiz, La Maréchale rousse, par Charles Jacquier

Journaliste, biographe, critique littéraire et romancière, Alicia Dujovne Ortiz, née en 1940 à Buenos Aires, s’est exilée en France en 1978 au moment de la dictature militaire et y vit encore aujourd’hui…

Jean-Patrick Manchette, Derrière les lignes ennemies (Entretiens 1973-1993), par Charles Jacquier

Le lecteur se demandera peut-être pourquoi ce recueil de vingt-huit entretiens avec l’auteur de polars Jean-Patrick Manchette (1942-1995) porte ce titre martial, plus adapté à un traité de stratégie….

Colette Klein, Après la fin du monde, par Sylvestre Clancier

Ce livre préfacé par Antoine Spire, président du PEN Club français, est à la fois beau et fort. Il est même poignant par l’expression poétique de son auteure qui mieux que d’autres sait dire la tragédie de l’humain…

Max Alhau, En d’autres lieux, par Sylvestre Clancier

En d’autres lieux, le nouveau livre /poème de Max Alhau, transporte dans un ailleurs familier celles et ceux qui lisent et apprécient l’œuvre poétique de ce poète contemporain majeur…

Élisée Reclus, Histoire d’une montagne Histoire d’un ruisseau, par Charles Jacquier

En 1869, huit ans après la publication de son premier livre – en dehors des guides de voyage auxquels il a déjà collaboré, Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe –, le géographe Élisée Reclus (1830-1905) publie Histoire d’un ruisseau.

Cécile A. Holdban, Osselets, par Anne Gourio

Poursuivant dans Osselets sa veille attentive du sensible, Cécile A. Holdban offre dans son dernier recueil un ensemble de très brefs poèmes associés en séries…

Matthieu Gimenez, L’étendue de la lumière, par Nicolas Rouzet

L’étendue de la lumière, c’est celle que parcourt le jour, entre l’aube, midi et la nuit, les trois temps qui ponctuent ce recueil. Il y a quelque chose du veilleur chez Matthieu Gimenez.

Julie Nakache, Le sang des filles, par Nicolas Rouzet

L’auteur s’empare du thème de la filiation, celle d’une lignée de femmes : reines-mères-guerrières-sorcières…

Dominique Sorrente, Ici ne tient jamais en place, par Nicolas Rouzet

Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que Dominique Sorrente est un méditerranéen…

Gérard Bocholier, Vers le visage, Éditions Le silence qui roule, par Hervé Martin

Gérard Bocholier est l’auteur d’une quarantaine de livres de poésie. Il dirige la revue ARPA et est responsable de la rubrique poésie de l’hebdomadaire La Vie.

Florence Delay, Zigzag, par Serge Airoldi

Tout livre de Florence Delay arrive toujours avec son remarquable cortège de vivacité malicieuse, d’ardeur intacte, d’intelligence sans cesse renouvelée

François Migeot, Au fil de la chute, par Pierrick de Chermont

L’écrivain, que peut aussi être le poète, ne se recoupe pas forcément. Par exemple, entre l’essayiste de l’Art Romantique et le poète des Fleurs du mal

Jean Luc Marion, La métaphysique et après, par Pierrick de Chermont

Cet ouvrage, comme souvent chez l’académicien phénoménologue, est un récit fleuve portant sur l’enquête historique d’un concept : celui de la métaphysique

Robert Desnos, Poèmes de Minuit – par Jean-Paul Rogues

On ne peut s’empêcher de penser au dîner où un officier allemand déclare « il paraît que l’on vient d’arrêter vos deux plus grands poétes »

Frédéric Boyer, Évangiles, Gallimard – par Pierrick de Chermont

« Nous vivons en présence d’un Érasme de notre temps et nous ne le savions pas ». Voilà ce que nous nous disions lors d’une soirée suivant un récital de poésie…

Jean-Paul Bota, Lieux, éditions Tarabuste – par Étienne Faure

Voici avec Lieux le dernier recueil de Jean-Paul Bota. Un titre qui ressemble décidément à l’auteur et à toute son œuvre

Sabine Huynh, Elvis à la radio, Maurice Nadeau – par Pierrick de Chermont

Finissant ce récit, je m’écriai pour moi-même : « Que de souvenirs pour une sans-mémoire !

Pierre Bergounioux, La Gorge, Fata Morgana – par Jean-Paul Rogues

Avec La Gorge, Pierre Bergounioux entre dans le cercle de ceux, les rares qui, par leur prose, nous font franchir un seuil…

Ariel Spiegler, Le Mélange de l’eau, Corlevour – par Anne Mulpas

Soir de février — 33e jour d’hiver sans pluie, souffle Iannis devant la Nouvelle Étoile

Au lendemain matin, François notre café-retrouvailles un poème…

Luis Mizon, par Sylvestre Clancier

Notre ami, le poète Luis Mizon, membre de l’Académie Mallarmé, nous a quittés à l’âge de 80 ans, le 30 décembre dernier.

Stéphane Barsacq, Solstices, Corlevour – par Pierrick de Chermont

Faut-il s’intéresser à nouveau à la Morale, entendue comme un pan de la littérature où une voix exprime sa vie intérieure sous forme de monologue, d’interrogations, de quête, de résolutions ; parlant de sa vitalité et de sa misère…

François Sureau, Un an dans la forêt, Gallimard – par Pierrick de Chermont

Blaise Cendrars. Un nom, un un-ivers, et pourtant il dégage une telle prolixité qu’il décourage toute tentative d’approche. En effet, quoi de commun entre la Prose du Transsibérien, Poèmes élastiques, Moravagine, Pâques à New York, L’Or, La main coupé, Petits contes nègres, etc. ?

Ervé, Écritures carnassières, Maurice Nadeau, coll. à vif – par Pierrick de Chermont

S’il est un livre à lire en 2023, c’est bien celui d’Ervé, un récit-témoignage construit par fragments, un texte à hauteur d’homme. Une vie de dignité depuis la DDASS jusqu’aux trottoirs, avec ses défonces, ses couches de vêtements…

Séverine, L’insurgée, L’échappée – par Charles Jacquier

Sympathisante libertaire et proche de Jules Vallès, Sévérine (Caroline Rémy, dite – 1855-1929) fut l’une des premières femmes journalistes. Au cours de sa vie, elle écrira plus de 6 000 articles…

Jack London, La peste écarlate, Libertalia – par Charles Jacquier

Publié en 1912, ce court roman d’anticipation méconnu de Jack London (1876-1916) imagine le sort de l’humanité, ou de ce qu’il en reste, quelques dizaines d’années après qu’elle a été frappée par un virus meurtrier.

Guy Debord, Histoire, L’échappée – par Charles Jacquier

Après les volumes Stratégie, Poésie etc., Marx Hegel (voir Phoenix, n° 32 & 36), ce nouveau volume des fiches de lecture de Guy Debord, conservées à la Bibliothèque nationale de France, est consacré à l’histoire.

Étienne Faure, Vol en V, éditions Gallimard – par Anne Gourio

Comme on suit, fasciné, la trajectoire des oiseaux migrateurs, le dernier recueil d’Etienne Faure puise dans le ballet aérien de leur « vol en V » un sens de l’élan, du franchissement, du frayage qui se nuance en légères et souples inflexions au fil des espaces traversés à tire-d’aile…

Justyna Bargielska, L’enfant des dons, éditions LansKine – par Étienne Faure

C’est en version bilingue, grand luxe en ces temps, que le sixième recueil de la poète polonaise, Justyna Bargielska, est présenté par Isabelle Macor, traductrice, qui donne quelques repères décisifs en postface pour une entrée en matière dans ces trente-trois textes…

Frédérique Guétat-Liviani, Il ne faudra plus attendre un train, éditions LansKine – par Étienne Faure

Ce recueil emprunte son titre à l’une des trois parties qui le composent : si c’était le cas, (passe) ; il ne faudra plus attendre un train. En découvrant cette composition, on pense spontanément à un ensemble où viendrait s’intercaler le texte de (passe). Puis l’œil et l’oreille distinguent vite une même voix, dans ces deux pans, deux partis pris formels différents dans le cheminement de l’écriture de Frédérique Guétat-Liviani.

Eric Villeneuve, Tache jaune Monochrome bleu Sorte de blanc, éditions LansKine – par Étienne Faure

Eric Villeneuve est-il un grand enfant, nourri aux contes et au Danemark d’Andersen, entre Odense et Skagen ? Cet auteur qu’on a pris l’habitude de lire sous la rubrique « roman », livre ici un recueil un rien hybride qui prend son départ dans la force des mots, leur indépendance, dont, à la source, ceux de « Jensens, Brohus Odense ».

Thierry Romagné, Trois feux de langue, éditions Rehauts – par Étienne Faure

Un recueil qui commencerait par « Ahh, ahh, brr ! » et se clôturerait par « enfin en feu » serait bien prometteur. Un texte polyglotte prêt à tout. C’est en effet ce qui arrive au lecteur en découvrant cet étonnant et riche ensemble dont certains poèmes, pour notre bonheur, avaient d’abord paru dans plusieurs revues.

Le journal des poètes 1/2022 – par Nicolas Rouzet

Le Journal des Poètes, numéro 1 de l’année 2022 – La langue est aussi frontière, nous dit Jean-Marie Corbusier, pratiquer un art, c’est toujours ouvrir quelque chose qui est présent autour de nous. C’est d’un même esprit d’ouverture que témoignent les poètes luxembourgeois auxquels est consacré le dossier présenté par Florent Toniello. Ici les langues dépassent les frontières, elles se chevauchent…